www.ediv.be: Bibliothèque

Glossaire

- Résumé Module Loi : législation antidiscrimination

- Résumé Module Handicap : aménagements raisonnables

- Accommodements raisonnables

- Actions positives

- Age

- Aménagements raisonnables

- Burqa

- Clause de non-discrimination

- Comportements interdits

- Convictions religieuses: signes et pratiques

- Crimes de haine

- Critères protégés

- Discrimination par association

- Discrimination à la demande de clients

- Droit civil et droit pénal

- Entreprises de tendance

- Exigence professionnelle essentielle et déterminante

- Handicap

- Intersectionnalité et discrimination multiple

- Justifications objectives et raisonnables

- Langue

- Loi bien-être (Loi anti-harcèlement)

- Mesures disciplinaires

- Neutralité de l'état

- Neutralité des entreprises commerciales

- Négociation sur les pratiques religieuses

- Plus grand dénominateur commun - PGDC (ou les solutions pour tous)

- Politique de diversité

- Preuve de la discrimination devant le juge civil

- Prévention : une politique de prévention et de non-discrimination

- Quick Scan eDiv : auto-évaluation non-discrimination

- Sexe et genre

- Vie privée (protection des données)

- _*_Signaler une discrimination

Entreprises de tendance

La législation antidiscrimination protège des discriminations mais comporte aussi certaines exceptions. L'entreprise de tendance est l'une des ces exceptions à la loi car elle permet de justifier une distinction directe fondée sur le critère conviction religieuse et philosophique. La jurisprudence belge a étendu cette notion d'entreprise de tendance aux critères de conviction politique et de conviction syndicale.

Les entreprises de tendance peuvent donc demander au candidat de s'identifier à l'éthique de l'entreprise ou de l'institution. Une attitude de confiance et de loyauté envers les fondements de l'organisation peut alors être exigée. Il s'agit d'une application particulière de la notion d'exigence professionnelle essentielle et déterminante.

Une entreprise de tendance, vu l'identité qui la caractérise, ne peut pas appliquer une politique de neutralité. Elle peut toutefois mener une politique de diversité qui tienne compte de son identité.

🚩 Une entreprise de tendance est une exception à l'interdiction de discrimination. Elle doit strictement respecter les limites précises imposées par les textes légaux.

Quelles organisations peuvent se prévaloir du statut d’entreprise de tendance ?

Il y a deux types d'organisations :

- celles qui ont pour objectif inhérent de promouvoir une religion ou une conviction;

- celles qui se fondent sur une éthique pour conduire leurs activités. Cette éthique convictionnelle est présente de façon systématique dans toutes les activités quotidiennes; les activités découlent de l'éthique.

Par exemple :

- Un hôpital catholique, dont les principes de gestion reposent sur la pensée catholique, demande à ses médecins de ne pas pratiquer l'avortement, car cela fait partie intégrante du critère de conviction religieuse et philosophique.

- Une organisation laïque demande à ses collaborateurs, ou prestataires de services, de ne pas porter de signes religieux visibles. Le service veut proposer des mariages, naissances ou enterrements selon les préceptes de la laïcité, et non selon des préceptes religieux.

- Un parti politique demande à ses chargés de missions de s'affilier au parti, car ils ont accès à de l'information stratégiquement sensible.

- Par contre, une organisation environnementale ne pourra pas licencier son employée à cause de sa sympathie pour un parti d'extrême droite, car l'organisation travaille sur un critère autre que la conviction politique. Cependant, une organisation syndicale a été autorisée à licencier un responsable IT d'extrême droite car il avait accès à toute l'information sensible.

Quelle sont les limites de l'exception ?

- En Belgique, cette exception est limitée aux critères des conviction religieuse et philosophique, de la conviction politique et de la conviction syndicale. Dans ce sens, une école catholique ne pourra jamais refuser de recruter un professeur homosexuel pour un cours de mathématiques et même, sous réserve de ce qui est dit plus bas, pour un cours de religion.

- L'exception doit toujours être appréciée en lien avec la fonction exercée ou à pourvoir, sa nature et son contexte. Les éléments propres à la vie privée d’un individu ne peuvent pas influencer son recrutement ou son licenciement. Une attitude loyale peut quant à elle être requise.

- Voici un exemple de manque de confiance et de loyauté : un professeur de mathématiques travaille dans une école catholique et tient un blog qui attire beaucoup de visiteurs. L'un de ses posts nie l'existence divine et il critique sur cette base le concept d'école libre, dont les écoles catholiques.

- Le Conseil d'État a déjà, à plusieurs reprises, eu à se prononcer sur le port de signes religieux dans l’enseignement. Sur cette page, les décisions sont résumées par Communauté.

En savoir plus ?

Articles liés

Convictions religieuses: signes et pratiques

Cadre conceptuel

1. Signes philosophiques et religieux

La notion de « signes » vise tout objet, image, vêtement, symbole plus ou moins visible, qui exprime une appartenance à une conviction religieuse, politique ou philosophique :

- pour celui qui « émet » le signe

- et/ou pour celui qui « reçoit » le signe.

| Exemples: tableau, statue, vêtement (foulard, kipa, turban), croix, étoile de David, main de Fatima, kirpan, sigles politiques, etc. |

La Cour européenne des droits de l’homme a estimé, à l’égard du foulard islamique que dans la mesure où une femme estime obéir « à un précepte religieux et, par ce biais, manifeste sa volonté de se conformer strictement aux obligations de la religion musulmane, l’on peut considérer qu’il s’agit d’un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction » (C.E.D.H. 10 novembre 2005 Sahin c/ Turquie). Pour la Cour, ce raisonnement s’impose même « sans se prononcer sur la question de savoir si cet acte, dans tous les cas, constitue l’accomplissement d’un devoir religieux ».

La Cour européenne adopte donc « une conception personnelle ou subjective de la liberté de religion » à l’instar de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Amselem.

2. La liberté religieuse

La Cour suprême du Canada y définit la liberté religieuse comme « la liberté de se livrer à des pratiques et d’entretenir des croyances ayant un lien avec une religion, pratiques et croyances que l’intéressé exerce ou manifeste sincèrement, selon le cas, dans le but de communiquer avec une entité divine ou dans le cadre de sa foi spirituelle, indépendamment de la question de savoir si la pratique ou la croyance est prescrite par un dogme religieux officiel ou conforme à la position de représentants religieux » (Cour suprême 30 juin 2004 Syndicat Northcrest c. Amselem).

3. Convictions religieuses et pratiques religieuses

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme fait la distinction entre la conviction religieuse d’une part, et, sa manifestation, d’autre part.

Cette manifestation se concrétise par des « pratiques » religieuses : le culte, l’enseignement, l’accomplissement des rites et des pratiques. On qualifie de rite par exemple la manière d’enterrer les morts et d’aménager les cimetières, ou encore, l’abattage rituel.

|

Voici trois situations où il est question des signes ou pratiques religieuses: |

En savoir plus sur de la diversité religieuse sur le lieu de travail ?

De nombreuses questions sur cette thématique parviennent à Unia. La réponse d’Unia dépend du cadre légal, qui est différent pour le secteur public et pour le secteur privé. Plusieurs principes juridiques sont applicables :

- la liberté de pensée, de conscience et de religion ;

- l’interdiction de toute discrimination sur base de la conviction philosophique ou religieuse ;

- la liberté contractuelle, la liberté d’entreprendre (en lien avec la volonté de diffuser une image neutre de l’entreprise) et l’autorité de l’employeur·se ;

- le principe de neutralité de l’État (pour le secteur public).

Dans la pratique, il convient de trouver un équilibre entre ces différents principes.

Qu’est-ce qui est autorisé et qu’est-ce qui ne l’est pas ?

Articles les plus lus

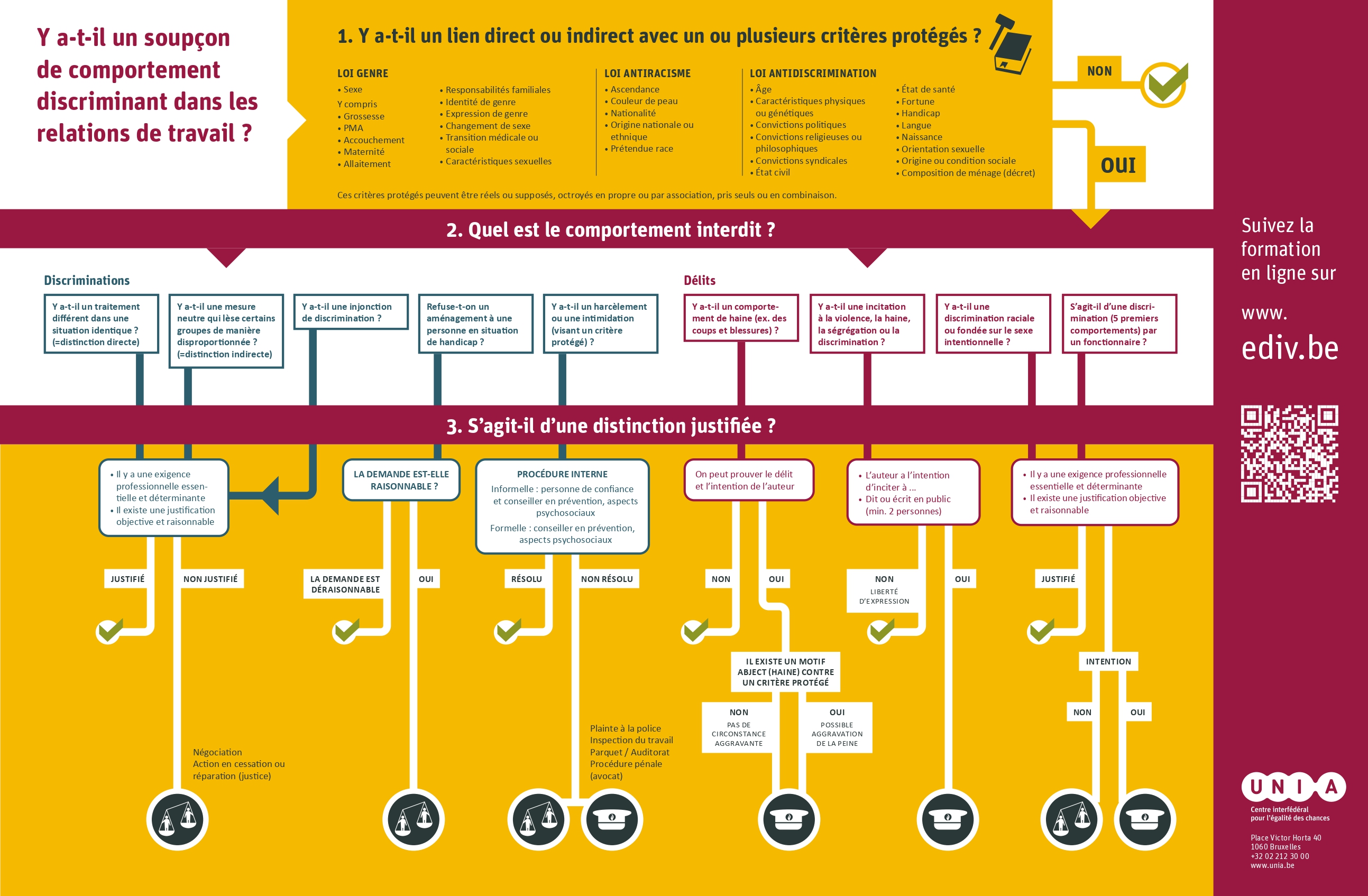

Résumé Module Loi : législation antidiscrimination

Vous pouvez télécharger et distribuer la brochure eDiv concernant la Loi. Le pdf est accessible aux lecteurs d'écran.

Cliquez ici pour une explication écrite du schéma.